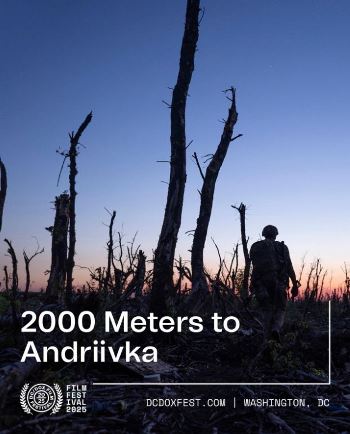

2000 метров. Это равно 2 минутам езды на машине, 10 минутам бега или расстоянию, которое минометный снаряд может преодолеть за 35 секунд. Но на самом деле, как показано в фильме журналиста и режиссера Мстислава Чернова “2000 метров до Андреевки”, это одиссея, “измеряемая паузами между взрывами”. Этот документальный фильм, снятый сразу после оскароносных “20 дней в Мариуполе”, рассказывает о том, как Чернов находится в окопах и на передовой, рассказывая о контрнаступлении украинских войск с целью освобождения села Андреевка от российской оккупации. Деревня, расположившаяся в засаде по другую сторону узкой полосы леса, окруженной минными полями, - это те 2000 метров, которые должны пройти войска.

На протяжении всего пути мы встречаем множество мужчин, но именно одного из них называют “Уродом”, 22-летнего солдата с детским лицом, и еще одного, главного героя фильма, Федю, который сам возглавляет контрнаступление. Через этих людей мы получаем большую часть пафоса фильма. Обоих призвало в добровольцы чувство долга, но, как поясняет Федя, он пошел воевать, а не служить.

Как и в большинстве документальных фильмов о войне, в них рассказывается о прошлом мужчин и мотивах, побудивших их пойти в армию, а также о том, как они обычно взаимодействуют в чрезвычайных обстоятельствах. Они обсуждают эстетику курения, когда над их головами взрываются бомбы. Они смеются друг с другом, пока на заднем плане раздается стрельба. А потом, как по мановению волшебной палочки, они возвращаются к своим обязанностям, и не все из них справляются.

Пожалуй, что самое интересное в “2000 метрах от Андреевки”, так это то, что в нем опровергаются ожидания о том, что можно относиться к войне как таковой. Ужасы, свидетелями которых мы становимся, наблюдая, как люди умирают за ошеломляюще короткое время в реальном времени, настолько антивоенные, насколько это возможно. Но истории этих людей, их достоинство, гордость и долг защищать свою родину, а также то рвение, с которым они это делают, в то же время каким-то образом направлены на борьбу с войной. Фильм не решает, а побуждает вас самим продумывать детали.

Но главная проблема документального фильма Чернова заключается в том, что он опирается на безличное в попытке опустошения. Он не может опираться на людей как на опору эмоциональности фильма. Мы встречаем людей, которых через несколько секунд объявляют мертвыми, и кадры с камеры на шлеме переносят нас в фильм, когда они уворачиваются от мертвых тел, разбросанных по лесной подстилке. Это почти ошеломляет. Но в приглушенном, монотонном повествовании Чернова все это звучит чересчур слащаво: дополненное аксессуарами представление безжалостного безразличия.

Когда мы снимаем леса с высоты птичьего полета, которые почти лишены растительности, “2000 метров до Андреевки” становятся наиболее заметными. Как утверждает Федя, Андреевка, их почетное место назначения, - это даже не та деревня, которой она была когда-то. Жители деревни, домашние животные и все признаки жизни исчезли, остались руины и шрапнель. Но в заявлении подчеркивается тот факт, что это их земля, которую они должны восстанавливать.

Андреевка восстанавливается скорее из принципа, чем в профилактических целях. Но даже учитывая этот острый момент, в фильм не включена какая-либо биография самого села. Мы ничего не знаем о нем, кроме его нынешнего состояния. Но, возможно, это и есть точка зрения Чернова о благородстве перед историей, подтвержденная вступительной цитатой Эрнеста Хемингуэя из фильма: “Было много слов, которые было невыносимо слышать, и в конце концов только названия мест обладали достоинством”.